Un nuevo estudio halla que el declive de los grandes animales empezó, por lo menos en África, hace cuatro millones de años, mucho antes de que los humanos existieran

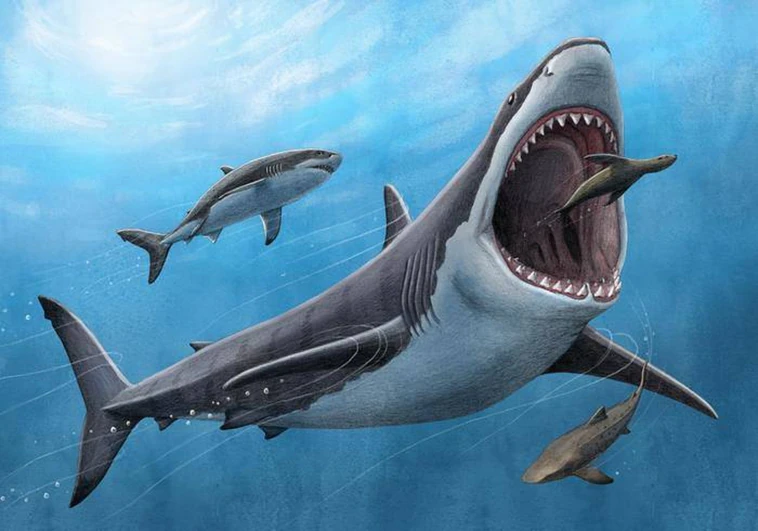

Megafauna,Hace cerca de 50.000 años, nuestros antepasados tuvieron que vérselas en todo el mundo con una serie de animales gigantescos, con tamaños que dejan en ridículo incluso a las mayores criaturas de la actualidad. Osos de las cavernas de tres metros de altura, leones con la alzada de un caballo, gigantescos elefantes de cuatro metros, mamuts, rinocerontes lanudos, mastodontes, aves y marsupiales gigantes, tigres dientes de sable de casi 400 kilogramos... la lista completa sería interminable.

Juntas, todas aquellas bestias poderosas reciben un nombre genérico: Megafauna. Y la inmensa mayoría de ellas desapareció de la faz de la Tierra en un fugaz instante geológico: el periodo que transcurre entre hace 50.000 y unos 12.000 años. La llamada 'Extinción de Megafauna del Cuaternario' sucedió, además, casi al mismo tiempo de la entrada en escena de otra peligrosa especie: la nuestra.

Se considera megafauna a todo animal que supere los 45 kg (puede no parecer mucho, pero imagine un roedor con ese peso), y en aquél breve periodo de la historia de la vida, se perdieron hasta las dos terceras partes de todos los géneros de grandes mamíferos del mundo. Entre las posibles causas, se barajan cambios climáticos, pero la idea de una caza excesiva por parte de nuestros antepasados no hace más que cobrar fuerza.

Ahora, y para comprender mejor qué es lo que lleva a las diferentes especies a crecer hasta hacerse enormes, o a menguar hasta perder la mitad o más de su tamaño, y cómo ese tamaño se relaciona con su abundancia, Juan Luis Cantalapiedra, de la Universidad de Alcalá, y Faysal Bibi, del Instituto Leibniz para la Evolución y la Ciencia de la Biodiversidad, han vuelto sus miradas hacia África para estudiar un periodo mucho más largo. Así, utilizando medidas de miles de dientes fósiles africanos han conseguido reconstruir el tamaño y la abundancia en cada momento de los grandes mamíferos que vivieron en el continente negro durante los últimos 10 millones de años. El estudio acaba de aparecer en la revista 'Science'.

Mayor tamaño, menor población

Entre otras cosas, el estudio revela que que en el pasado existió una relación entre el tamaño y la abundancia de una especie que es muy similar a la que se da en el presente, lo que indica que los procesos ecológicos fundamentales que rigen la estructura de las comunidades de seres vivientes se ha mantenido prácticamente sin cambios con el paso del tiempo.

Por encima de los 45 kg, los investigadores encontraron evidencia de que la abundancia decrece a medida que aumenta el tamaño, un patrón que se alinea con la llamada 'regla de escala metabólica' ecológica, según la cual las especies más grandes tienen densidades de población más bajas en comparación con las más pequeñas. Sin embargo, los investigadores detectaron una desviación del patrón ecológico previsto: los mamíferos entre 15 y 45 kg eran mucho menos numerosos de lo esperado, tanto en las comunidades vivas como en las fósiles. Lo cual se interpreta como una 'firma' de los hábitats de sabana (donde los monos y los pequeños antílopes que viven en el bosque son raros).

Y llega la gran sorpresa

La mayor sorpresa, sin embargo, llegó al examinar cómo iban cambiando las relaciones entre abundancia y tamaño con el tiempo. Cantalapiedra y Bibi, de hecho, descubrieron que las comunidades de animales con una antigüedad superior a los 4 millones de años tenían un número considerablemente mayor de individuos de gran tamaño y una mayor proporción de biomasa total en categorías de mayor tamaño que las comunidades más recientes.

Esa 'superabundancia' de individuos muy grandes, con elefantes de más de 10 toneladas, no tiene parangón con ninguno de los ecosistemas actuales. Pero desde hace 4 millones de años se ha ido produciendo una pérdida gradual de individuos grandes en el registro fósil, lo que refleja el declive a largo plazo de la diversidad de mamíferos grandes del Plioceno tardío y el Pleistoceno, y cuyo resultado son las comunidades empobrecidas y 'miniaturizadas' que conocemos hoy en día.

El estudio, por lo tanto, confirma la idea de que la pérdida de la megafauna africana tiene unas raíces temporales muy profundas, y eso cuestiona que la disminución de la megafauna se debió principalmente a las actividades humanas.

Si bien es cierto que la expansión de los humanos por todo el mundo durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno (los últimos 100.000 años) coincidió con la extinción de muchos animales grandes, la investigación respalda la idea de que esas pérdidas de megafauna, por lo menos en África, comenzaron mucho antes, hace unos 4 millones de años. Es decir, mucho tiempo antes de que los humanos modernos existieran. En cambio, el estudio destaca los factores ambientales, como la disminución a largo plazo de las temperaturas globales y la expansión de los pastizales tropicales, como posibles impulsores de las extinciones de megafauna.

La productividad de las plantas

Los investigadores descubrieron también que la pérdida de individuos grandes y la reestructuración de las distribuciones de biomasa en las comunidades africanas de grandes mamíferos podrían estar relacionadas con la disminución de la productividad primaria, es decir, la capacidad de las plantas para producir alimento. Usando una relación bien establecida entre las formas de los dientes de los mamíferos (características morfológicas) y la productividad de las plantas (productividad primaria neta) en la actualidad, los investigadores pudieron calcular la productividad de las plantas africanas en el pasado. Y encontraron una disminución de aproximadamente dos tercios en la productividad desde el Mioceno tardío (hace 5 millones de años), un patrón que se repite en todo el mundo y que podría haber disminuido significativamente la capacidad del entorne para alimentar a las comunidades de grandes mamíferos, lo que llevó a una reducción de su diversidad y a la extinción acelerada de las especies más grandes.

Se considera megafauna a todo animal que supere los 45 kg (puede no parecer mucho, pero imagine un roedor con ese peso), y en aquél breve periodo de la historia de la vida, se perdieron hasta las dos terceras partes de todos los géneros de grandes mamíferos del mundo. Entre las posibles causas, se barajan cambios climáticos, pero la idea de una caza excesiva por parte de nuestros antepasados no hace más que cobrar fuerza.

Ahora, y para comprender mejor qué es lo que lleva a las diferentes especies a crecer hasta hacerse enormes, o a menguar hasta perder la mitad o más de su tamaño, y cómo ese tamaño se relaciona con su abundancia, Juan Luis Cantalapiedra, de la Universidad de Alcalá, y Faysal Bibi, del Instituto Leibniz para la Evolución y la Ciencia de la Biodiversidad, han vuelto sus miradas hacia África para estudiar un periodo mucho más largo. Así, utilizando medidas de miles de dientes fósiles africanos han conseguido reconstruir el tamaño y la abundancia en cada momento de los grandes mamíferos que vivieron en el continente negro durante los últimos 10 millones de años. El estudio acaba de aparecer en la revista 'Science'.

Mayor tamaño, menor población

Entre otras cosas, el estudio revela que que en el pasado existió una relación entre el tamaño y la abundancia de una especie que es muy similar a la que se da en el presente, lo que indica que los procesos ecológicos fundamentales que rigen la estructura de las comunidades de seres vivientes se ha mantenido prácticamente sin cambios con el paso del tiempo.

Por encima de los 45 kg, los investigadores encontraron evidencia de que la abundancia decrece a medida que aumenta el tamaño, un patrón que se alinea con la llamada 'regla de escala metabólica' ecológica, según la cual las especies más grandes tienen densidades de población más bajas en comparación con las más pequeñas. Sin embargo, los investigadores detectaron una desviación del patrón ecológico previsto: los mamíferos entre 15 y 45 kg eran mucho menos numerosos de lo esperado, tanto en las comunidades vivas como en las fósiles. Lo cual se interpreta como una 'firma' de los hábitats de sabana (donde los monos y los pequeños antílopes que viven en el bosque son raros).

Y llega la gran sorpresa

La mayor sorpresa, sin embargo, llegó al examinar cómo iban cambiando las relaciones entre abundancia y tamaño con el tiempo. Cantalapiedra y Bibi, de hecho, descubrieron que las comunidades de animales con una antigüedad superior a los 4 millones de años tenían un número considerablemente mayor de individuos de gran tamaño y una mayor proporción de biomasa total en categorías de mayor tamaño que las comunidades más recientes.

Esa 'superabundancia' de individuos muy grandes, con elefantes de más de 10 toneladas, no tiene parangón con ninguno de los ecosistemas actuales. Pero desde hace 4 millones de años se ha ido produciendo una pérdida gradual de individuos grandes en el registro fósil, lo que refleja el declive a largo plazo de la diversidad de mamíferos grandes del Plioceno tardío y el Pleistoceno, y cuyo resultado son las comunidades empobrecidas y 'miniaturizadas' que conocemos hoy en día.

El estudio, por lo tanto, confirma la idea de que la pérdida de la megafauna africana tiene unas raíces temporales muy profundas, y eso cuestiona que la disminución de la megafauna se debió principalmente a las actividades humanas.

Si bien es cierto que la expansión de los humanos por todo el mundo durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno (los últimos 100.000 años) coincidió con la extinción de muchos animales grandes, la investigación respalda la idea de que esas pérdidas de megafauna, por lo menos en África, comenzaron mucho antes, hace unos 4 millones de años. Es decir, mucho tiempo antes de que los humanos modernos existieran. En cambio, el estudio destaca los factores ambientales, como la disminución a largo plazo de las temperaturas globales y la expansión de los pastizales tropicales, como posibles impulsores de las extinciones de megafauna.

La productividad de las plantas

Los investigadores descubrieron también que la pérdida de individuos grandes y la reestructuración de las distribuciones de biomasa en las comunidades africanas de grandes mamíferos podrían estar relacionadas con la disminución de la productividad primaria, es decir, la capacidad de las plantas para producir alimento. Usando una relación bien establecida entre las formas de los dientes de los mamíferos (características morfológicas) y la productividad de las plantas (productividad primaria neta) en la actualidad, los investigadores pudieron calcular la productividad de las plantas africanas en el pasado. Y encontraron una disminución de aproximadamente dos tercios en la productividad desde el Mioceno tardío (hace 5 millones de años), un patrón que se repite en todo el mundo y que podría haber disminuido significativamente la capacidad del entorne para alimentar a las comunidades de grandes mamíferos, lo que llevó a una reducción de su diversidad y a la extinción acelerada de las especies más grandes.

El trabajo, por lo tanto, abre nuevas vías para comprender la dinámica de los ecosistemas y las complejas interacciones entre los individuos, las especies y sus entornos. Y marca también un hito significativo en nuestra comprensión de las extinciones de la megafauna africana y las causas que las provocaron.

ENLACES:

https://www.abc.es/ciencia/humanos-exterminamos-megafauna-planeta-20230608125550-nt.html